Село Ловозеро. Снимки из прошлого.

"Ойяр", саамский фольклорно-этнографический ансамбль. Название означает «круги на воде от брошенного камня» и символизирует преемственность и передачу культурных традиций из поколения в поколение. Создан в с. Ловозеро 16.12.1985 Е. Н. Коркиной. Первоначально вошли 4 семейные пары: Галкины, Голых, Даниловы и Юрьевы. Первое выступление состоялось в феврале 1986 на фольклорном районном празднике. 03.02.1991 коллективу присвоено звание народного.

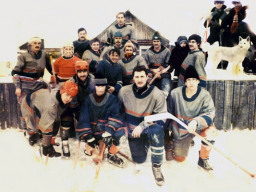

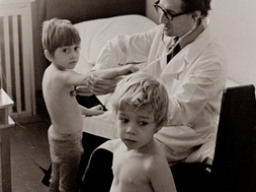

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

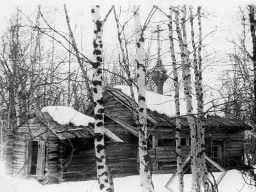

СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА), часовня, Лявозеро, Семиостровский погост. Деревянная, с двускатной крышей. Построена лопарями в 1681 г. при содействии миссии кольского священника А. Симонова. Освящена во имя Собора Пресвятой Богородицы. Позднее именовалась часовней Рождества Христова. Относилась к Понойскому приходу, с 1862 г. - к Ловозерскому приходу. По данным на 2012 г., здание сохранилось (заново открыто краеведом из пос. Ревда И. Вдовиным). Нуждается в реставрации и охране.

(Православный словарь Кольского Севера. Федоров П.В. 2017 г.)

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

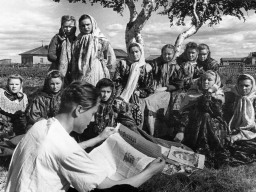

Фотограф Gustaf Hallstroms.

Из фондов Umea universitetу.Sweden (университет Умео. Швеция).

Фотограф Gustaf Hallstroms.

Из фондов Umea universitetу.Sweden (университет Умео. Швеция).

Фотограф Gustaf Hallstroms.

Из фондов Umea universitetу.Sweden (университет Умео. Швеция).

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Фото: Кузнецов Владимир Михайлович. Ловозеро..

Категория

| Количество опубликованных изображений в Категории: | 2081 |

| Количество неопубликованных изображений в Категории: | 20 |

| Просмотров Категории: | 92306 x |

Лово

Лово